鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室

9/12 第14回 東部在宅医療・介護連携研究会(多職種事例検討会)を開催しました

研究会の場を通した医療・介護にまたがる様々な情報の共有、相互の連携を深めることを目的に、多職種事例検討会を開催しています。

■ 「事例を通した医療・介護連携の情報共有・知識向上」

■ 「研究会参加による、医療・介護関係者の顔の見える関係づくり」

◆ 第14回(平成30年9月12日)19時~20時30分

◎ 松浦会長挨拶

皆さんこんばんは。雨模様の中、またお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

今日のテーマは看取りです。看取りということばを辞書で調べると、病人のそばにいてお世話をする、死期に至るまで見守って看病する、とあり、それは看護と同じ意味なのかなと思いますし、ターミナルケアという言葉とも似ています。

人々が自分らしく生き、最後に旅立って行く時そばにいてあげるというイメージで捉えていますが、そうなると医者がそれをしなくてもよいのではないか、ベストを言えばご家族でというのが自然なことなのでしょう。しかしそれぞれ事情もあるため、人によって施設や病院であったりするのが現状です。

看取りについては絆研修で足立先生から講義を受けた方もいらっしゃると思いますが、本日は岸先生と三橋さんに応用編として、実際にどういった方が旅立っていかれ、看取りをされたのか講演いただきます。

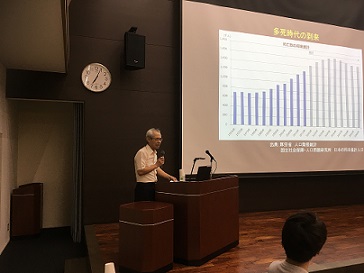

◎ 演題: 看取りの場所について考える

◎ 演者: にしまち診療所 悠々 院長 岸 清志 先生 (世話人兼)

今回は看取りの場所について考えましょうということで、三橋さんの講演をメインに、わたしは前座として「人は実際どういったところで亡くなっているのか」というあたりを、資料をご提示しながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

( 講演概要 )

さまざまなデータ、グラフを用いながら、病院死亡が増えた原因や自宅で最期を迎えたいという高齢者が多いにも関わらず実現困難である理由(医療への依存が高いこと、家族が死を受け入れる心構えができていない。日本では事前指示が普及しておらず、最期の段階で延命治療が行われる可能性が大きいことなど)について講演。

◎ 演題: 在宅看取りの当事者になって

◎ 演者: ガーデンハウスはまむら 介護福祉士 三橋 由希子 氏

( 講演概要 )

講師の家族(祖母 93歳)についての事例。自宅で転倒したことがきっかけで入院、手術を行い、本人の希望により在宅生活となる。訪問診療、訪問看護、通所リハを利用しながら家族を看取ったことで感じたことは介護職としても大切な経験となった。

■ グループディスカッション

(課題)「自宅看取りはなぜ進まないのか」

「自宅看取りが進むには」

三橋さんの講演を参考に、自宅での看取りはなぜ増えていかないのか、自宅での看取りが進むにはどうすればいいのか皆さんで話し合っていただきます。

ただ、今日の主旨は自宅での死亡をどんどん増やしてくださいよということではありません。 半数以上は自宅で亡くなりたいと思っていながら、実際は10%程度です。自宅での死亡はこんなにも少ないという現状を理解いただき、それはどうしてなのか。そのあたりを皆さんと一緒に考えていければと思います。

また、この事例は最後、すえひろ生協診療所が診られデスカンファレンスをされたとのことです。意見発表の後で皆木先生に当時のお話をしていただきます。(岸先生)

◎ すえひろ生協診療所 デスケースカンファレンスより

◎ 鳥取生協病院 院長 皆木 眞一 先生

「家で亡くなるかもしれませんよ」という話を先にしてしまうと帰れなかったと思う。引き継ぎ、終末期の話が出来ていた。コミュニケーションと少し早目の対応をすれば良かった。等の意見があった。また、介護施設に勤務するお孫さんがリードを取ってくれたことも大きい。

当時はACPという言葉を勉強していなかったが、看取りをどうするかという意味でのアプローチができたことは、在宅看取りという意味でACPのはしりとなったのかなと感じている。

在宅看取りという意味でのACPを進めるにはサポーターが必要。それは医療介護職の方のひとことが後押ししていくのではないかなと思う。

残念なのはこの会への病院医師の参加がとても少ないこと。病院の中に風を吹き込まないと、急性期から在宅へというアプローチができない。

また、経済的な問題もある。介護保険の制度は厳しくなっており、同居者がいると生活介護が利用できなかったりする。訪問看護の利用料は訪問介護の倍で、家庭によっては経済的にネックとなる。医療側では誘導的に点数がつくが、家族は負担が増えるため制度的にもう少しなんとかするべき。本気で厚労省が在宅を進めたいのであれば、そこに手を入れないと進まないのではないか。

◎ 参加者:62名

( 医師12名、看護師16名、歯科衛生士3名、リハ職10名、MSW4名、ケアマネ12名、介護福祉士1名、その他4名 )