鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室

1/23 地域包括ケア専門職“絆”研修③「看取りの時期(終末期の支援)」を開催しました

地域包括ケアシステム構築を目指す医療介護福祉関係者を対象に、多職種連携研修会(3回シリーズ)を開催しています。

今回は、令和3年度第6回目となる地域包括ケア専門職“絆研修”の最後のテーマとなる③「看取りの時期(終末期支援)」を実施しました。

(東部地区在宅医療介護連携推進協議会:研修支援WG企画)

◆研修のねらい

・地域包括ケアシステムを理解する

・在宅療養を支援するための多職種の役割を理解する

・住民の利益を考えた効果的な多職種連携について学ぶ

◆各シリーズのテーマ

①「病院から在宅へ(退院支援)」

②「在宅療養中(生活支援)」

③「看取りの時期(終末期の支援)」

第6回“絆”研修③「看取りの時期(終末期の支援)」を開催しました

■ 日時 令和4年1月23日(日)9:15~12:15

■ 会場 オンライン研修

■ プレゼンター 在宅医療介護連携推進協議会副会長・統括ディレクター 足立誠司 医師(鳥取市立病院)

在宅医療介護連携推進協議会ファシリテーター 衣笠久美子 看護師(鳥取市立病院)

< 研修の経過 >

東部地区在宅医療介護連携推進協議会副会長の足立医師のあいさつの後、アイスブレーキング「最期の晩餐」をテーマに、ブレイクアウトルームでグループに分かれて自己紹介を行いました。

完全オンライン研修の緊張をほぐしつつ、メンバーで、グループワークの記録の共有などを確認し合いました。

◆ 事例紹介・グループワーク①

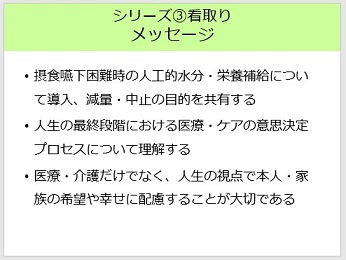

今回の看取りの時期(終末期支援)の研修メッセージを確認後、事例紹介

・事例紹介

脳梗塞後遺症の夫と妻の高齢者二人暮らし、夫は心不全・誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していましたが、食事がほとんど取れなくなり、動けなくなった事例に対して、ACPについての本人・家族の思いを共有した後、ワーク①を行いました。

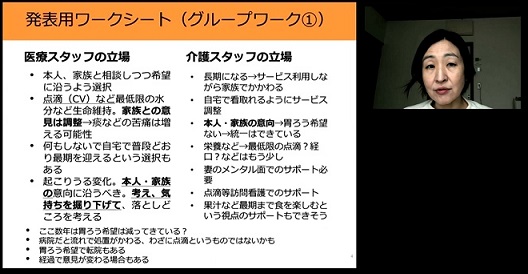

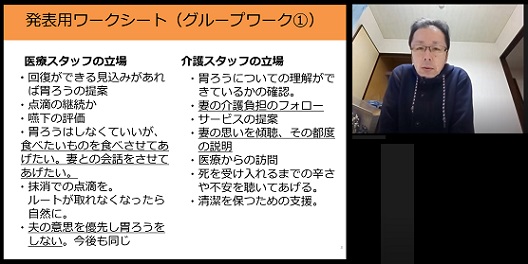

・グループワーク①

点滴や胃瘻などの栄養管理(行わないとも含めて)についてどのように考えますか。医療スタッフ、介護スタッフそれぞれの立場で考えてみましょう。

・全体共有

各グループで議論した内容について、全体共有で深めました。

発表後、人工的水分・栄養補給(AHN)について、AHN導入に関する意思決定、いのちについてどう考えるかなど、倫理的側面も含め、足立医師よりレクチャーがありました。

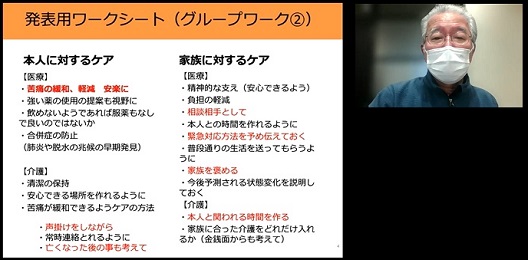

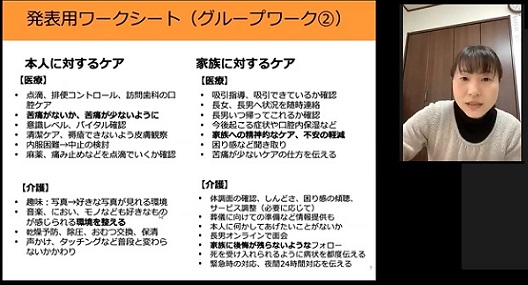

◆ グループワーク②(衣笠看護師)

死が近づいた時に医療介護チームとして、どのような対応や配慮をしたらよいでしょうか。

〇本人に対する医療・介護それぞれのケア

〇家族に対する医療・介護それぞれのケア

・全体共有

各グループで議論した内容について、ワーク①に続き、再度全体共有で深めました。

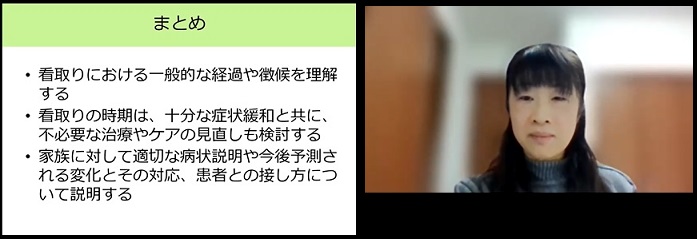

全体発表後、死が近づいたときの患者さんの状況や、私たちが理解し、行動すべきことについて、衣笠看護師よりレクチャーがあり、“絆”研修③を終了しました。

*まとめ* 〇看取りにおける経過等を理解すること

〇症状緩和、不必要な治療やケアの見直し

〇家族、患者への対応や接し方などについて

◇ 修了者の紹介と感想 まとめ 閉会

・全過程修了者は8名でした。修了者の中からお二人に一言感想を述べていただきました。

*松井 麻美 様(鳥取福祉会居宅介護支援センター)介護支援専門員として、医療と介護の連携役として先生や看護師さん、ソーシャルワーカーさんと連携を取らせていただいています。この研修で学んだことを、日々の業務に活かせるようにしたいです。ありがとうございました。

*松井 麻美 様(鳥取福祉会居宅介護支援センター)介護支援専門員として、医療と介護の連携役として先生や看護師さん、ソーシャルワーカーさんと連携を取らせていただいています。この研修で学んだことを、日々の業務に活かせるようにしたいです。ありがとうございました。

*谷岡 智子 様(鳥取市立病院)

*谷岡 智子 様(鳥取市立病院)

この度はこのようなリモート研修に参加させていただき、また多職種の方と関わらせていただきありがとうございました。私は病棟で在宅支援を行っており、多職種連携がとても大切だなと感じています。色々な職種の方からの意見をもとに、その方を在宅に繋げ、より良い生活に繋げて行くことが非常に大切です。ここで学んだことを病棟に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

最後は、研修の余韻を感じながら、参加者全員で笑顔の写真を撮って研修会を終了しました。

終了後は、スタッフ全員で研修全体をとおした振り返りを行い、これからの取り組みにつなげていけるよう、気持ちをひとつにしました!

◎ 研修参加者48名(ファシリテーター、研修支援WG委員、事務局含む)

医師 3名、歯科医師 1名、薬剤師 2名、看護師 16名、保健師 3名、理学療法士 1名、言語聴覚士 1名

作業療法士 2名、MSW 8名、介護支援専門員 6名、地域支え合い推進員 1名、事務・行政職 4名